Nu au fauteuil rouge (Huile sur toile, 146 X 116 cm, Toulon 1928)

Après un séjour de 90 ans aux Etats-Unis, ce tableau a retrouvé la France fin novembre 2020.

Mise en ligne du 02/11/2020

"Prière à l'Acropole", à lire ici : ART ET CIVILISATION

Mise en ligne du 25/10/2020

Remaniement de l'étude sur l'art et la politique avec insertion de plusieurs articles de Léon Gard, à lire ici : ART ET POLITIQUE

Mise en ligne du 18/10/2020

Mise en ligne de l'article "Picasso condamné par les Soviets" : à lire (à la suite de l'article "Qu'est l'UNESCO") dans la rubrique ART ET POLITIQUE

Mise en ligne du 08/10/2020

Mise en ligne de l'article QU'EST L'UNESCO ? dans la rubrique ART ET POLITIQUE.

PICASSO ET CABANEL

"La Naissance de Vénus", par Cabanel (1823-1889)

Après l'exposition Picasso de l'été 2018 au musée Fabre de Montpellier , voici que s'ouvre dans ce même musée la retrospective Cabanel (voir l'article du Monde : "Cabanel, peintre officiel, médiocre et intéressant" — lien à la fin de ce préambule ).

Autrement dit, le musée de Montpellier fait le grand écart entre deux peintres qui ont cette particularité commune d'avoir été excessivement honorés de leur vivant malgré leur médiocrité — quoique dans deux genres totalement opposés.

Dans sa jeunesse, Gauguin visite le musée de Montpellier construit et donné à la ville avec toute la collection par le peintre Fabre, puis par le peintre Bruyas. Gauguin y admire des oeuvres de Giotto, Raphaël, Courbet, Delacroix, Corot, Chardin, Ingres, etc.

Au milieu de toutes ces merveilles, son oeil se fixe sur "un point tout à fait désharmonieux", selon ses propres mots : un autoportrait de Cabanel. La sentence est claire, précise, Gauguin ne va pas chercher midi à quatorze heure : "désharmonieux". Voilà comment un grand peintre juge un peintre de dixieme ordre bien que très célèbre et très prisé en son temps.

Longtemps après Gauguin, au XX° siècle, des critiques et des historiens d'art ont affecté de mépriser Cabanel (qui n'en méritait peut-être pas tant) et les peintres académiques que leurs prédecesseurs encensaient. Les ont-ils méprisés pour les bonnes raisons ou pour des raisons plus ou moins "à côté de la plaque" comme le font la plupart du temps ces gens-là, en suivant le courant de la mode ?

Cabanel, Bouguereau, Meissonier, Gérôme, Bonnat, ces peintres académiques adulés en leur temps, au détriment de leurs contemporains impressionnistes, sont "désharmonieux", en dépit de leur grande maîtrise technique. Voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à en dire pour leur condamnation.

Gauguin retourne voir ce musée bien des années plus tard en compagnie de Van Gogh. Stupéfaction! "La plupart des dessins anciens avaient disparus, et de toutes parts à leur place des acquisitions de l'Etat, 3° médaille. Cabanel et toute son école avait envahi le musée."

Qu'aurait dit Gauguin en voyant le musée de Montpellier envahi par Picasso à l'occasion d'une énième exposition de ce peintre ? Sans doute, aurait-il dit, là-aussi : "désharmonieux".

Mais il est probable qu'il aurait dit davantage en reconnaissant chez le peintre espagnol le résultat néfaste de certains de ses propos à lui, Gauguin, détournés, extrapolés de la plus horrible des façons, des propos dont Gauguin lui-même avait conscience qu'ils étaient "dangereux pour ceux qui ne les comprendraient qu'à moitié".

Gauguin n'aurait-il pas , à plus forte raison, dit de Picasso ce qu'il disait de Cabanel :

"Je l'ai haï de son vivant, je l'ai haï après sa mort et je le haïrais jusqu'à la mienne" ( Paul Gauguin, Avant et Après ).

Quand tirera-t-on de Picasso la leçon qu'on a tirée de Cabanel, et qui est la même sous des dehors opposés ?

L'art abstrait et la CIA

Au début des années 2000 se confirme une rumeur qui circulait depuis quelque temps et que l'on qualifiait volontiers jusqu'alors de "complotiste" : l'art abstrait avait été soutenu et promu de façon occulte par la CIA dans les années 1950. Pour quelle raison ? Pas pour des convictions artistiques, ça c'est un point qu'il faut bien ancrer dans les esprits si l'on veut étudier objectivement la question.

A l'époque, l'Amérique, autant que l'URSS, déteste l'art abstrait. Le président Truman lui-même, exprimant le sentiment de la grande majorité de sa population, déclare, en parlant des Jackson Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Mark Rothko, et autres : « Si ça c’est de l’art, moi je suis un hottentot ».

Mais l'Amérique a besoin de se donner une image de nation libérale et progressiste, à double titre : d'une part, pour corriger les effets néfastes du macchartysme qui, avec sa chasse aux sorcières des milieux communistes, met à mal le cinquième amendement de la constitution des Etats-Unis, un de ses grands fondements : la liberté d'expression ; d'autre part et en même temps, pour contrarier l'URSS.

Quoi de mieux, en effet, pour contrarier l'URSS et se donner le rôle du pays libre, moderne et ouvert d'esprit contre le pays fermé, à la morale rigide et à la politique répressive, que de se montrer tolérant, voire bienveillant à l'égard d'artistes qui ont cette double tare de pratiquer une forme d'art que déteste la population américaine et d'être à la fois considérés comme des sympathisants de gauche ? Quelle giffle pour l'URSS qui n'a de cesse depuis vingt ans de réprimer ses propres peintres abstraits et de déclarer dans la Pravda qu'ils pratiquent un art dégénéré !

Si l'Amérique a, semble-t-il, remporté cette bataille de la guerre froide en renforçant son image de grande libératrice et de nation "avancée", quelles sont, pour l'art, les conséquences de cette bataille?

La réponse n'est guère douteuse. La CIA, en finançant des revues et des articles pour la promotion de l'expressionnisme abstrait, en organisant les premières grandes expositions du New American Painting, en révélant les œuvres dans toutes les principales villes européennes du Modern Art in the United States (1955) et Masterpieces of the Twentieth Century (1952), a fait prendre à l'art abstrait une dimension qu'il n'aurait probablement pas atteint de lui-même, et cela au grave détriment de l'art figuratif qui, par contre coup, faisait figure d'attardé et recevait insidieusement le dédain grandissant des critiques d'art et du marché encouragés par ces manoeuvres occultes.

De ces conséquences, la CIA ne se souciait nullement, vraisemblablement n'en avait-elle même pas conscience. Aujourd'hui, l'ex-responsable de la CIA, Donald Jameson, déclare en souriant :

« L’expressionnisme abstrait, je pourrais dire que c’est justement nous à la CIA qui l’avons inventé ».

En vérité, cette plaisanterie n'en est une qu'à moitié.

Les Animaux malades de la peste

mardi 23 juin 2020

Mise en ligne d’un article de Léon Gard publié le 1° mars 1949 dans la revue Apollo.

Cet article pose la grave question de l’impact de la Publicité — autrement dit de l’argent puisque c’est l’argent qui détermine la Publicité — dans la valeur que l’on accorde à tel produit ou à telle personne. Ce pourrait-il que nous soyons dans un monde excessivement frelaté depuis l’invention de la publicité moderne, « artificieuse et professionnelle » comme la qualifie Léon Gard, cette publicité invasive qui n’a cessé d’étendre son empire sur les esprits par le truchement de tous les réseaux médiatiques, notamment en terme de valeurs intellectuelles et spirituelles (faux grands écrivains, faux grands peintres, faux grands musiciens, etc.) ? « Il faut qu’on nous dise franchement si l’on veut que ce soit la valeur qui décide ou bien l’argent », écrit Léon Gard dans : Les Animaux malades de la peste

Maurice Denis et les Nabis

Le 27 avril 2020

Encore un coup de pied (on n’en donnera jamais assez) dans la fourmilière de ces fauteurs de théories picturales du XX° siècle qui, à coup de grandes phrases —lesquelles,

pourtant, se dégonflent comme des baudruches dès qu’on porte le canif au bon endroit— ont sapé les bases les plus saines de l’art. Par exemple, le Nabi Maurice Denis et sa fameuse définition du tableau :"Se

rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées".

Mise en ligne ce jour de l'article de Léon Gard, Les Faux Prophètes : SUR LES NABIS

Coronartvirus

Le 6 avril 2020

La France de la première moitié du XX° siècle est sans doute le plus grand foyer de la pandémie de Coronart-virus qui a infecté le monde de l’art. Fait aggravant, ce virus n’a cessé de muter jusqu’à nos jours, le rendant de plus en plus difficile à cerner. Pour le traiter avec quelque espoir d’en découvrir le vaccin, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut remonter à la source.

Il y a quelques semaines, j’ai mis en ligne un article du peintre Léon Gard datant des années 1950, au titre provocateur : « La personnalité est une tare ». Dans le même sens, cet autre article du même auteur (Sacro-sainte originalité) traite de la tyrannie de l’ « originalité » et de la dérive qu’elle a engendrée. Il revient aussi sur quelques autres préjugés et malentendus qui ont aiguillé l’art sur la mauvaise voie.

Nous verrons que tout ce que cet article dénonçait voici quelques décennies peut s’appliquer parfaitement à l’époque actuelle, non seulement aux représentants de l’ « Art-contemporain », mais aussi, hélas, à la grande majorité de leurs opposants (dont Nicole Esterolle nous présentait récemment, avec démagogie, un invraisemblable bataillon de 5000 peintres ! La vérité est qu’il serait difficile d’extraire de ce bataillon pléthorique 500 peintres qui soient, non pas des grands peintres —ce serait évidemment beaucoup trop demander— mais simplement des bons peintres. Ce n'est pas en faisant de la démagogie qu'on résoudra le problème car la démagogie fait elle-même partie du problème.)

Pour lire l'article "Sacro-sainte originalité" cliquer ici : FAUSSE PERSONNALITÉ

MONDRIAN FIGURATIF AU MUSÉE MARMOTTAN

Portrait de jeune fille rousse ayant fait l'objet de l'affiche de l'exposition "Mondrian figuratif" au musée Marmottan

Ou « LE ROI EST NU »

(19 janvier 2020)

A l’heure ou se termine l’exposition de Piet Mondrian dans sa période figurative au musée Marmottan, disons que le grand intérêt que l’on peut trouver à la période figurative des peintres abstraits ou cubistes de grande renommée, c’est de constater que, chez eux, la trajectoire pour aller du figuratif à l’abstrait ou au cubisme est toujours à peu près la même : un talent figuratif réel mais de dixième ordre, puis des théories creuses portées par du verbiage mystico-scientifique pour justifier l’abandon de la représentation figurative. C’est le cas de Picasso, de Braque, de Léger, d’Herbin, de Kandinsky, de Lhote, etc.

L’exposition « Mondrian figuratif » au musée Marmottan nous a prouvé que Mondrian, un des plus grands instigateurs de l’abstrait, n’échappe pas à la règle. Il est grandement probable que si les œuvres figuratives de Mondrian n’étaient pas signées par ce nom célèbre et ne bénéficiaient d’aucune publicité en passant en salles des ventes, elles ne rencontreraient la plupart du temps qu’une petite estime chargée de condescendance de la part des commissaires-priseurs, et aucun amateur ne mettrait plus de quelques centaines d’euros pour les meilleures d’entre-elles et quelques dizaines pour les autres.

Je ne veux pas dire, loin de là, que les résultats obtenus en salles des ventes pour les œuvres d’art soient une référence pour déterminer de leur qualité, je veux simplement souligner que certains grands noms de la peinture abstraite ou cubiste doivent davantage le succès financier de leur période figurative à la propagande faite autour d’eux, et que leur supériorité sur nombre d’autres peintres figuratifs sans renommée et plus ou moins dédaignés par les commissaires priseurs est loin d’être évidente.

Mondrian, autoportrait

Qu’est-ce qu’un vrai grand peintre figuratif ? C’est une question que les théoriciens sur l’art du XX° siècle ont rendue obscure par des arguties infinies. Cette obscurité fit le bonheur de beaucoup d’artistes ou prétendus tels qui, dès lors, purent échapper à toute règle susceptible de les juger sur un terrain où ils devaient bien sentir qu’il n’étaient pas tout-à-fait à l’aise. Il est pourtant primordial d’apporter une réponse claire à cette question si l’on veut être cohérent dans la façon de juger un peintre, et si l’on veut rendre à l’art pictural ses lettres de noblesse en triant le bon grain de l’ivraie.

Un grand peintre figuratif est celui qui peignant un portrait, une nature morte, un paysage sait en exprimer les volumes, non seulement par le relief, mais en donnant la plus grande illusion de la matière dont ces volumes sont composés : dure ou molle, lourde ou légère, en différenciant la chair du bois, le végétal du métal, le verre du tissus, la pierre du papier, etc. Or, si beaucoup de peintres sont capables d’exprimer un volume, peu sont capables de donner l’illusion de la matière dont il est composé. C’est ainsi que Edgar Degas pouvait ironiser sur un tableau de Meissonier dont un admirateur superficiel lui disait : « Quelle force ! » « Oui, quelle force », lui répondit Degas, « tout est en fer, sauf les cuirasses qui sont en carton ! » (le tableau représentait des cavaliers en armures).

Ce rendu en peinture de la matière dont un objet est composé ne peut s’obtenir que par un don inné à mesurer les nuances infinitésimales des tons et des couleurs, par un œil précis comme une éprouvette et une main sûre au service de cet œil.

Il faut encore au peintre figuratif, pour être grand, que ses tableaux soient harmonieux, c’est-à-dire que tous les éléments qui les composent, volumes et couleurs, s’accordent entre eux dans leur diversité de formes et de tons pour former une unité raffinée, ce qui implique, là encore, l’instinct et l’observation des grandes lois naturelles qui régissent l’harmonie des couleurs et des volumes.

Mondrian, La Ferme (1916)

En examinant les peintures figuratives de Mondrian à l’aune de ces considérations, on peut constater que son dessin est faible, qu’il exprime mal les matières et qu’il n’est pas harmonieux : fade ou criard selon qu’il emploi la demi-teinte ou la couleur vive. On comprend qu’avec de si faibles armes il se soit orienté vers la peinture abstraite. Du reste, on retrouve ces mêmes défauts dans ses compositions abstraites. J'engage vivement les vrais amateurs de peinture à comparer, sur piece dans les musées, les toiles de Mondrian avec celles de Corot, de Manet, de Degas, de Pissarro, de Renoir, sans parler des grands anciens, et je ne doute pas qu'avec un oeil dégagé de tout le préjugé que peut apporter la propagande officielle faite autour d'un nom, ces amateurs ne finissent par voir le fossé qui les sépare !

Mondrian.Arbre rouge (1910)

Mondrian. Arbre argenté (1911)

Mondrian. Composition XIV (1913)

Quant aux explications pour justifier l’évolution de Mondrian vers l’abstraction pure que nous donnent les soi-disant spécialistes et connaisseurs de l’œuvre, elles sont le rabâchage de ces contorsions intellectuelles douteuses que les artistes théoriciens de cette époque ont mises à la mode et qui, depuis, n’ont cessé d’empoisonner l’art de manière exponentielle pour l’amener jusqu’au point d’anarchie complète où nous le voyons aujourd’hui.

On peut lire, par exemple, chez un de ses commentateurs, qui s’appuie sur des citations puisées dans le livre de Mondrian, Réalité naturelle et réalité abstraite :

« La transcendance du traitement de la lumière, décomposée sur des formes simples en contrastes de couleurs saturées, le conduit vers une abstraction croissante.

« Il souhaite écarter la nature matérielle au profit de son essence. Aussi écarte-t-il « la forme et la couleur naturelles » et au premier chef la courbe et le vert, pour ne plus s'exprimer que par l’abstraction de toute forme et couleur, c'est-à-dire […] la ligne droite et la couleur primaire nettement définie. Il travaille donc à partir de 1920 avec les couleurs pures : rouge, jaune et bleu, qu’il associe au blanc, qui lui sert de fond, et au noir, qui délimite les couleurs entre elles. Il structure ses œuvres de manière géométrique en utilisant essentiellement des formes rectangulaires et des lignes d’épaisseur variable. Les croyances théosophiques de Mondrian lui font accorder à l’angle droit une signification universelle. Plus que tout compte le rapport entre couleurs, entre dimensions, entre positions. En effet, pour lui, le rapport [de la verticale à l'horizontale] est à l’image de la dualité et des oppositions qui régissent d’une façon générale la vie et l’univers — le masculin et le féminin, l’extérieur et l’intérieur, le matériel et le spirituel.

« Mondrian définit dès lors son système de représentation qu’il nomme peinture néo-plastique et qu’il développera pendant plus de 20 ans jusqu’à son séjour à New York. »

Mondrian. Composition en rouge, jaune, bleu (1921)

Comment ne voit-on pas que derrière ces phrases à prétentions métaphysiques se dissimule un système simpliste aboutissant à des œuvres puériles !

Il est vrai que même des personnes très intelligentes manquent parfois de lucidité et de sens critique devant de séduisantes utopies qui font appel chez eux à un besoin de spiritualité. On comprend que des théories aussi simplistes que celles avancées par Mondrian et d’autres peintres abstraits aient pu naître dans des esprits sincères en quête de religiosité ou empreints de mysticisme, et que ces théories aient pu trouver du crédit auprès d’un certain public enclin à se laisser trop facilement envouter par des propos qui leur donnent l’illusion qu’on leur fait partager les secrets des Dieux. On peut comprendre encore que d’autres esprits, moins sincères mais voyant tous les horizons que ces théories leur ouvraient, aient voulu tirer profit de spéculations intangibles propres à masquer leur carence artistique. Mais on est sidéré de voir que cet aveuglement dure depuis cent ans et que, devant les œuvres creuses du Cubisme et de l’Abstrait, si peu de gens osent crier, comme le héros du conte d’Andersen : « le roi est nu ! »

« Picasso et la guerre », Guernica.

Reproduction murale (en carreaux de faïence) du tableau dans la ville de Guernica.

Avril 2019

On n’en finira donc jamais : une exposition Picasso n’est pas encore terminée ici, qu’on en annonce une autre là !

Il faut bien dire que la production pléthorique de l’espagnol est une véritable manne pour remplir les caisses de tous les musées de France et de Navarre. Appuyé à chaque exposition par une médiatisation tapageuse, Picasso est décliné dans tous les thèmes : actuellement, « Picasso et la Guerre »au musée de l’Armée. Et tous les prétextes, jusqu’aux plus absurdes, sont bons pour en parler (n’a-t-on pas entendu ces jours-ci, sur France Inter, dans l’émission d’Augustin Trapenard, ce dernier rappeler la liaison entre son invité du jour, un cuisinier venu parler de son amour écologique pour les légumes de saison, et l’exposition susdite ? Vous ne voyez pas le rapport ? Mais si, allons ! Le topinambour, légume symbolique de la disette alimentaire pendant la guerre de 39-45 !

L’ennui c’est que des topinambours, il n’est pas sûr que Picasso en ait mangé beaucoup pendant la guerre. Si l’on en croit Werner Lange , Picasso était plutôt adepte d’un clandé parisien de la rue Dauphine approvisionné par le marché noir « où l’on pouvait manger à sa guise des choses incroyable : pâtés, rôtis, choux à la crème… Tout ce qu’on ne trouvait nulle part ! » Seuls des privilégiés pouvaient accéder à « ce lieu vraiment magique, ce refuge culinaire » ; pour ça, « il fallait, bien sûr, être connu et reconnu ». C’était de toute évidence le cas de Picasso, accompagné de sa maîtresse Dora Maar et de son lévrier afghan. « Une fois par mois, une réunion d’artistes avait lieu chez les Trois sœurs. Bien arrosée, cela va de soi. »

Werner Lange, officier allemand de la propagandastaffel, francophile et cultivé, en charge de contrôler le milieu artistique parisien sous l’Occupation —tâche qu’il semble avoir remplie avec beaucoup plus de curiosité bienveillante envers les artistes que de zèle à les surveiller— se trouva un soir dans ce restaurant, invité à la table de Picasso. « Picasso sut exactement qui j’étais », nous dit Werner Lange. « La soirée fut très agréable ». « Le lendemain matin, le Tout-Paris des arts allait apprendre la nouvelle, et le prix des tableaux de Picasso monterait ».

La soirée ne s’arrêta pas là. Lange continue son récit.

« Après cet intermède amusant, nous allâmes prendre le café chez Maratier, qui habitait à deux pas du restaurant, quai de l’Horloge, juste en face du Palais de justice. Le salon de Maratier était bourré de dessins et de tableaux, dont de très beaux nus de Picasso » […]

« Le temps passait. L’heure du couvre-feu était proche. Picasso regarda l’heure, puis s’adressa à moi avec un sourire narquois.

« Monsieur, me dit-il, il nous faut partir, couvre-feu oblige. Sinon, vous le savez bien, les allemands vont nous arrêter. »

La plaisanterie était sans danger auprès d’un officier allemand aussi débonnaire et complaisant que Werner Lange, qui n’était pas un nazi et fermait les yeux sur beaucoup de choses.

« Picasso, nous dit encore ce dernier, était resté à Paris, et continuait à vivre et à travailler chez lui, rue des Grands Augustins. Si Picasso s’était manifesté d’une manière ou d’une autre, j’aurais dû sévir, conformément aux instructions reçues. Mais tant qu’il gardait le silence, tant qu’il ne se manifestait pas justement, je n’avais pas à intervenir […] De plus, son marchand, Henri Kahnweiler, ayant quitté Paris, et pour cause, Picasso n’exposait pas et n’avait donc pas affaire à moi [...] Kahnweiler avait quitté la France, parce que juif. Mais en prenant ses précautions. Sa galerie était officiellement propriété de sa fidèle collaboratrice et belle-sœur, Louise Leiris, qui n’avait pas une goutte de sang juif. La galerie Leiris évitait d’organiser des événements, d’attirer l’attention sur elle, et sa propriétaire faisait preuve d’une grande prudence. Il n’y avait donc aucune raison que je m’y rende. Je ne m’y suis donc jamais rendu. C’était mieux ainsi. »(1)

On devine par ces derniers mots que Werner Lange n’était pas dupe, et qu’il savait très bien que les affaires de Picasso se traitaient dans cette galerie, discrètement.

Quant à « Guernica », peindre une toile pour stigmatiser les horreurs de la guerre, l’intention peut être louable si elle n’est pas prétexte à utiliser un événement dramatique pour faire parler de soi avant tout. Quoiqu’il en soit, la politique est une chose et la peinture en est une autre : la meilleure intention sociale, politique, philosophique, morale ou religieuse ne fera jamais d’un mauvais tableau un bon. « Guernica » est-il un bon tableau en tant qu’œuvre d’art plastique ? Toute la question est là et — quoiqu’en disent tous les discoureurs de l’œuvre de Picasso et Picasso lui-même — pas ailleurs. On a fait des commentaires sans fin et livré mille interprétations généralement futiles sur « Guernica ». Picasso devait se réjouir malignement de cette effervescence car, pour lui, ce qui importait par-dessus tout était qu’on parle de lui, en bien ou en mal, pourvu qu’on en parle. Lui-même, quand on lui posait la question sur « Guernica », répondait avec sa nébulosité coutumière quand il parlait de peinture :

« La peinture n'est pas destinée à décorer les appartements. C'est une arme offensive et défensive contre l'ennemi. Ce taureau est un taureau et ce cheval est un cheval. Si vous attribuez une interprétation à certains éléments de mes peintures, il se peut que cela soit tout à fait juste, mais je ne souhaite pas livrer cette interprétation. Les idées et les conclusions auxquelles vous parvenez, moi aussi je les ai obtenues, mais instinctivement, inconsciemment. Je peins pour la peinture. Je peins les choses pour ce qu'elles sont. »

Propos incohérent pour qui se donnera la peine de le décortiquer, mais qui fait la joie de tous les Homais de la critique d’art, avides de ce genre de phrase nébuleuse offrant l’apparence trompeuse de la profondeur.

« Guernica » a fait aussi l’objet d’une anecdote au service de la légende d’un Picasso bravant les nazis sous l’Occupation.

Picasso, qui vivait rue des Grands Augustins à Paris, aurait reçu la visite d'Otto Abetz, l'ambassadeur nazi. Ce dernier lui aurait demandé devant une photo de la toile de Guernica (alors conservée à New York au MOMA) : « C'est vous qui avez fait cela ? », Picasso aurait répondu : « Non… vous. » De plus, aux visiteurs allemands des années 1940, il distribuait des photos de Guernica, les narguant d'un « Emportez-les. Souvenirs, souvenirs ! »

Cette anecdote sent bon la fanfaronnade, sinon inventée de toute pièce, du moins arrangée. Même si elle était rigoureusement vraie, elle se retournerait plutôt contre l’idée que certains voudraient nous donner d’un Picasso persécuté par les nazis. Car, franchement, un ambassadeur nazi prenant la peine de rendre une visite privée à Picasso à son domicile et se laissant fustiger sans représailles, il faut avouer que beaucoup de gens de cette époque auraient aimé avoir affaire à des nazis aussi débonnaires !

La vérité est sans doute que les nazis méprisaient la peinture de Picasso mais qu’ils avaient d’autres résistants à fouetter que ce résistant de pacotille.

Nous sommes donc assez loin du Picasso persécuté par les nazis et leur tenant tête avec bravoure que les inconditionnels du peintre voudraient nous montrer.

Certes, la chose est entendue, d’une manière générale les nazis détestaient Picasso — mais pas seulement les nazis, bien d’autres qui n’étaient ni nazis, ni allemands, ni collabos, le détestaient tout autant, et, paradoxalement, c’est à la Libération que Picasso rencontra le plus d’hostilité : «Depuis la Libération de Paris, rappelle James Lord , il avait été l'objet de plus en plus d'ennuis, une de ses expositions avait provoqué un scandale public et il recevait constamment des lettres d’insultes » (2)— Son adhésion d’alors au parti communiste n’est sans doute pas tout-à-fait étrangère à cette hostilité contre laquelle le parti communiste lui offrait un rempart.

Il faut donc en rabattre beaucoup sur la légende d’un Picasso bravant l’ennemi. Il semble bien que son « héroïsme » se soit borné à quelques rodomontades et a blâmer l’attitude de certains de ses confrères, ainsi que celle de ses amis Cocteau et Gertrude Stein, pendant que lui-même paraît avoir été davantage soucieux de son confort et de sa sécurité que réellement des malheurs que la guerre infligeait aux autres. Lorsque, au moment de la bataille des Ardennes, James Lord lui demande « ce qu’il ferait si les allemands réussissaient à reprendre Paris. « Continuer à peindre » répondit-il. Tout ce qu’il attendait de la vie était d’être libre de continuer à travailler. L’ironie du sort, ajouta-t-il, avait fait que les années de guerre avaient été les plus paisibles de sa carrière. »

Je ne cherche pas à accabler Picasso de son comportement pendant la guerre, lequel, en somme, fut probablement celui de beaucoup de gens de son milieu, mais, justement, c’est bien parce qu’il fut celui de beaucoup de gens de son milieu qu’il est insupportable de vouloir nous faire croire qu’il fut celui d’un homme de grande conviction et de grand courage, et encore plus insupportable de savoir qu’ à la Libération, il fut érigé, lui l’espagnol, en juge de confrères français !

La légende de Picasso, autant celle de l’homme que celle de l’artiste, a été ainsi tissée de beaucoup trop de petits et grands mensonges que trop de gens ont intérêt à accréditer.

Notes : 1- Werner Lange ("Les artistes en France sous l'Occupation", Editions du Rocher, pages 75 et suivantes)

2- James Lord ("Picasso et Dora", Editions Séguier, page 36)

Un réquisitoire accablant contre Pablo Picasso

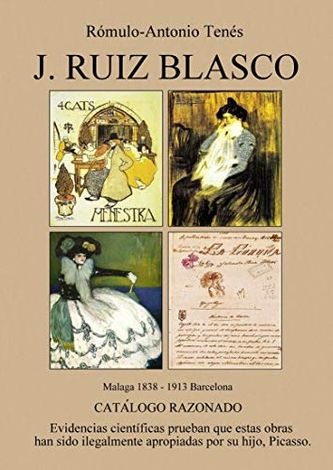

Catalogue raisonné de l'oeuvre peinte de José Ruiz Blasco, père de Pablo Picasso, par Romulo Antonio Tenés.

Après validation comme ouvrage classé « scientifique » par le ministère de la culture espagnole, et après observation du délai légal pour permettre au Musée Picasso de Barcelone et au Musée National de la reine Sofià de faire éventuellement appel de cette décision, Le catalogue raisonné de l’œuvre peinte de José Ruiz Blasco par Romulo Antonio Tenés vient d’être publié en Espagne par Amazon, en version Kindle et en langue espagnole.

Un tel nom pourrait laisser indifférent, si José Ruiz Blasco n’était autre que le père du célébrissime Pablo Picasso.

Une autre raison d’être fortement intrigué par ce catalogue, c’est qu’il constitue une charge des plus accablantes contre celui que beaucoup considèrent comme le plus grand peintre de son temps, mais qui est ici rabaissé au rang d’escroc ayant pillé l’œuvre de son père pour se constituer une légende d’enfant prodige.

En effet, l’auteur du catalogue affirme, documents troublants et expertises à l’appui, que de nombreuses œuvres attribuées à l’enfance et à l’adolescence de Picasso sont en réalité de son père et que les signatures en ont été falsifiées.

Mais, selon Romulo Antonio Tenés, l’infamie ne s’arrête pas là. Picasso, pour mieux dissimuler son forfait, se serait évertué à rejeter dans l’ombre la mémoire de son père, le faisant passer pour un raté et poussant la veuve de ce dernier à témoigner en sa faveur à lui, leur fils Pablo, lors d’un étrange procès (le procès Merli) où, en 1935, il se trouva aux prises avec un marchand de tableaux qui affirmait avoir acheté un grand nombre d’œuvres de José Ruiz Blasco à sa veuve tandis que lui, le fils, prétendait en être l’auteur. A ce jour, personne ne sait ce que sont devenues ces toiles.

L’histoire de José Ruiz Blasco semble donc être un peu différente de ce que son fils a voulu en laisser paraître. Si José Ruiz Blasco n’est pas un grand peintre, il n’est pas non plus le raté que les biographes complaisants de Picasso se sont contentés de nous présenter sans jamais vraiment chercher à le connaître ni, surtout, à approfondir la relation du père avec son fils. Pourtant, cette relation est assez révélatrice : elle nous montre qu’avant de déprécier gravement son père, le petit Pablo, dyslexique, acalculique ( voire atteint de prosopagnosie, selon Tenés), lui était très attaché et dans une grande dépendance — au point que face à l’incapacité de son fils à suivre une scolarité normale, José Ruiz lui fera obtenir un faux certificat d’étude grâce à ses relations dans le milieu de l’enseignement (l’anecdote est racontée de manière très circonstanciée par Picasso lui-même à son fidèle secrétaire, Jaime Sabartés, qui la rapportera dans son livre Portraits et Souvenirs, Edition l'école des lettres 1945, pages 55 et suivantes).

La fraude concernant de fausses attributions d’œuvres dénoncée par Tenés dans son ouvrage — qui est beaucoup plus qu’un simple catalogue raisonné — met en cause tellement d’œuvres attribuées à Picasso que même un farouche détracteur de cet artiste peut avoir du mal à en admettre toute l’étendue. L’auteur ne s’arrête pas là, et quand il prétend que Picasso n’a rien peint de significatif avant un âge assez avancé, on peut se demander si à trop vouloir démontrer la supercherie du soi-disant prodige il ne s’est pas laissé gagner par une sorte de paranoïa. Quoiqu’il en soit, cette publication constitue un violent réquisitoire qui devrait inciter d’autres investigateurs, historiens ou journalistes dégagés de tout intérêt ou préjugé à l’égard de Picasso, à se pencher sur les graves questions qu'il soulève.

Les personnes intéressées par cette affaire trouveront le livre de Tenés par le lien suivant. Il est en espagnol. Celles qui ne lisent pas cette langue pourront utiliser la traduction automatique, loin d’être parfaite mais suffisante pour saisir beaucoup de choses.

LES INVASIONS « BARBE-ART »

Bombes aérosol pour tagueurs

Janvier 2019

Nietzsche définissait ironiquement la culture comme étant « essentiellement le moyen de tourner le goût contre l’exception au profit de la moyenne ».

C’est bien ce que nous constatons aujourd’hui avec une « médiocratisation » exponentielle de l’art et de la culture, un égalitarisme démagogique nivelant toujours plus bas. Le monde des artistes, un peu comme un corps en putréfaction, s’affaisse sur lui-même à mesure qu’il s’étend en flaque nauséabonde.

Sans doute, les « graffitis » sont vieux comme le monde, et certains peuvent être amusants, parfois même ne pas manquer d’un certain talent. Mais il a fallu notre époque de décadence et de démagogie artistique pour l’élever à un tel rang. La mode est au « street-art ». Il n’est plus le moindre gribouilleur, graffeur, tagueur armé d’une bombe de peinture qui ne se prenne pour un Michel-Ange en herbe. Les murs de nos villes, qui n’avaient pourtant pas besoin de ce surcroit de laideur après leur envahissement par les panneaux publicitaires, se couvrent de fresques rivalisant la plupart du temps par le mauvais goût et la nullité artistique.

Certaines municipalités (celle de Rennes, par exemple), dans un élan ostentatoire de démocratie et de modernité, autorisent, voire encouragent ces manifestations. Ces municipalités se trouvent alors confrontées à un dilemme : être submergées par des graffitis dont se plaignent beaucoup de citoyens et qui sont en principe interdit par la loi, ou leur donner un cadre officiel qui va à l’encontre de l’esprit du street-art qui est essentiellement anarchiste.

On sent bien que ces municipalités, un peu embarrassées, aimeraient tout de même pouvoir sélectionner pour s’éviter le pire.

C’est ici que l’affaire se gâte. Car une sélection appelle des critères de sélection. Or, voici longtemps que tous les critères traditionnels en matière d’art ont été mis à mal et que les nouveaux sont tellement insaisissables qu’ils permettent aux plus mauvais artistes comme aux mystificateurs de prétendre sans vergogne aux premières places.

Certes, la chose n’est pas nouvelle car les œuvres de l’art moderne officiel du XX° siècle que les fonctionnaires des beaux-arts de l’époque ont agréées, ainsi que les œuvres de l’ « art-contemporain» du XXI° qui ornent tout aussi officiellement certains espaces publics, ont été choisies selon les mêmes critères insaisissables.

Mais dans le cas du street-art, la plaie menace de s’étendre encore plus dangereusement puisque le principe de cette forme d’art est de s’exprimer dans un espace public au mépris de toutes les réglementations en vigueur. Il sera donc très difficile pour les municipalités bien disposées à l’égard du street-art d’imposer une sélection et, donc, d’endiguer ces invasions « barbe-art ».

En outre, les adeptes du street-art, qui avaient à l’origine un côté sympathique se targuant de mépriser (sincèrement ou non) la notoriété et l’argent, s’avisent de plus en plus qu’ils seraient bien sots de se priver de ces deux choses dont bénéficient les vedettes de l’ « art-contemporain », lesquelles ne démontrent pas de manière évidente qu’elles valent mieux qu’eux.

Dès lors, les murs des villes deviennent des supports de publicité sauvage pour les « street-artistes » qui n’ambitionnent plus que d’être « découverts » par ces agents d’un genre nouveau sillonnant les rues à la recherche de « talents », et rejoindre ainsi les rangs de l’art-contemporain officiel.

Disons-le sans ambages, il y a une origine commune entre les représentants de l’art-contemporain officiel et ceux (dont les « street-artistes » font partie) d’un art soi-disant dissident et indépendant, mais qui, en réalité, a été formaté par les mêmes courants de destruction de l’art figuratif qui étaient en vogue au XX° siècle : les premiers comme les seconds ont grandi avec le mépris ou une grande désinvolture à l’égard de l’antique critère de l’imitation de la nature ; aucun nouveau critère artistique intelligible ne venant le remplacer.

Etant ancrés sur le même sol que lui, la plupart des opposants à l’art-contemporain ne peuvent conduire objectivement cette lutte fratricide : leurs chefs de file eux-mêmes se montrent incapables de proposer des critères artistiques concrets pour appuyer sainement leur position et justifier de manière autre que purement subjective leurs choix parmi les artistes qu’ils approuvent et ceux qu’ils rejettent. — N’est-ce-pas Nicole Esterolle ? N’est-ce-pas Aude de Kerros ?

Les fameux « murs » de Nicole Esterolle ne montrent qu’un amoncellement hétéroclite de talents très inégaux et de tendances beaucoup trop diverses pour qu’on puisse comprendre à quels critères son choix obéit, sinon à celui de ratisser très large pour fédérer derrière-elle la masse des mécontents et des laissés-pour-compte.

Banksy chez Sotheby’s

6 octobre 2018

La mascarade Banksy chez Sotheby’s, cette nouvelle singerie du monde de l’art, montre bien la stupidité et la médiocrité de notre société sur le plan des choses spirituelles. Ce qui me frappe plus que tout dans cette ménagerie, c’est le comportement des médias —ces médias qui se vantent tellement de leur soi-disant indépendance et de leur soi-disant liberté d’expression. La vérité c’est que tous ces journaux, toutes ces radios, toutes ces télévisions sont globalement d’une complaisance abjecte avec ce milieu de truands en col blanc qui forme ce qu’on appelle le « monde de l’art » —duquel l’art est essentiellement absent : ils ne voient à chacune de ses frasques que matière à sourire ou à s’émerveiller du bon coup de marketing réalisé, et ne semblent jamais s’aviser que c’est à chaque fois un coup que l’on porte au cœur du véritable artiste qui désespère de pouvoir s’exprimer dans un milieu aussi corrompu, d’une bassesse de sentiment affligeante, où le seul véritable idéal est l’argent et le désir de faire parler de soi par n’importe quel moyen.

"Picasso. Chefs-d’œuvre !"

9 septembre 2018

Monsieur Laurent Lebon, président du musée Picasso de Paris est venu faire sur France Inter ce matin 9 septembre la promo de l’exposition « Picasso. Chefs-d’œuvre ».

Laurent Lebon est un de ces fonctionnaires issus de grandes écoles (Sciences po, Ecole du Louvre, pour ce qui concerne ce dernier) qui ont choisi de faire carrière dans le milieu de l’art comme d’autres ont choisi la carrière politique. Leur souci principal est d’avancer toujours dans le sens du vent — c’est-à-dire de rester bien en phase avec toutes les forces qui, aujourd’hui, font de l’art une vaste affaire d’argent et de snobisme prétentieux.

Laurent Lebon, ancien conservateur du Centre Beaubourg, organisateur de l’exposition Jeff Koons à Versailles en 2008, sympathisant de François Pinault, ne semblait pas s’être intéressé particulièrement à Picasso avant d’être nommé président de l’Hôtel Salé en 2014. Il en est devenu depuis, paraît-il un spécialiste, et c’est en tant que tel qu’il nous a débité ce matin, avec l’aisance verbale qui fait toute l’adresse de ces gens à nous faire prendre des vessie pour des lanternes, les inévitables lieux communs sur le prétendu grand génie du XX° siècle.

Les personnes qui ont encore la faculté de ne pas se laisser impressionner par les titres ronflants de ces fonctionnaires des Beaux-Arts —titres qui, malheureusement, ne prouvent plus grand-chose depuis longtemps sur les compétences artistiques de ceux qui en bénéficient— pourront aller voir sur YouTube l’interview par Léa Salamé de Laurent Lebon. Les propos, les interprétations qu’il donne des œuvres de Picasso accrochées aux murs de l’Hôtel Salé sont affligeantes de puérilité et pourraient s’appliquer à n’importe quels barbouillages. Evidemment tout ça est ponctué des quelques références historiques convenues qui donnent à l’ensemble un faux air sérieux, sur un ton de pédagogie bon enfant. Le personnage est habillé d’un costume terne qui lui donne l’allure d’un petit employé de bureau, mais dont il a soin de marquer son côté anticonformiste en relevant brièvement le bas de son pantalon pour montrer des chaussettes roses en hommage à la période de même couleur du peintre andalou.

Pour en revenir à l’exposition en cours, « Picasso. Chefs-d’œuvre », qui est censée nous faire réfléchir et nous apprendre ce qu’est un chef-d’œuvre, on ne peut être que sceptique sur les enseignements à en tirer si l’on en juge par les propos de Laurent Lebon. Car, pour lui, chez Picasso comme chez la belle de Georges Brassens, « tout est beau, y a rien à jeter », d’égale valeur dans toutes ses périodes : c’est juste le génie protéiforme qui se renouvelle en permanence et transforme en chef-d’œuvre presque malgré lui tout ce qu’il touche. Quand le journaliste demande ingénument s’il en est de même, ainsi que Picasso s’en vante, lorsqu’il perce une nappe de restaurant en papier avec son cigare incandescent, Laurent Lebon a cette réponse totalement incongrue mais qui ne choque plus personne tellement on s’est accoutumé aux pires sophismes en la matière : « C’est le regard du spectateur qui en fait une œuvre d’art ».

Eh bien, non, Monsieur Lebon, ce n’est pas le regard du spectateur qui consacre œuvre d’art une chose laide, médiocre ou stupide, mais l’ignoble propagande véhiculée par les médias avec laquelle des gens sans probité intellectuelle tels que vous abrutissent le public depuis des décennies. Quant aux 70 000 ou 110 000 œuvres (selon la façon de compter, nous dit-on) produites par Picasso —quand bien même on aurait la générosité de lui accorder une once de génie, il faut avoir le sens commun sérieusement ébranlé pour penser qu’elles puissent représenter autant de chefs-d’œuvre quand on sait que Léonard de Vinci ne doit pas avoir peint plus d’une centaine de tableaux (moins d'une vingtaine qui lui est attribuée avec certitude nous est parvenue), et Vermeer moins de cinquante !

*

Jérome Serri, Emmanuel Macron et la culture française

Jérôme Serri, directeur des fracs d’Ile de France au début des années 1980, s’en prend à Emmanuel Macron, auquel il reproche ses propos sur la culture française visant à faire de celle-ci quelque chose de pluriculturel plutôt que d’une véritable homogénéité nationale. Il déplore le message ainsi envoyé aux français par lequel il les dépossède de leur sentiment d’appartenance à une culture patriotique bien définie. Jérôme Serri qualifie les propos de Macron de « galimatias ». Puis il nous donne sa vision personnelle de la culture française —du moins, d’un point de vue des arts plastiques.

Sans vouloir rendre un aperçu trop simpliste de la conception de la culture française par Monsieur Serri, force m’est de constater que les éléments qu’il nous en livre dans son article laissent un peu à désirer. Il ressort de sa lecture qu’un artiste représenterait la culture française à partir du moment où il peint un jour un drapeau français et s’il montre un esprit de liberté dans son art !

En effet, Monsieur Serri (qui vient de publier un ouvrage en collaboration intitulé « Les Couleurs de la France ») nous dit : « Tous les grands noms (français ou étrangers) de la peinture, qu'ils fussent impressionnistes, fauves ou cubistes, se sont plu à rendre hommage à notre drapeau. » Puis, réalisant probablement que cet argument du drapeau national pouvait paraître un peu maigre, il l’étoffe de considérations artistiques. Il ajoute donc que ces artistes ont peint notre drapeau « non point pour des raisons politiques (même si celles-ci ne furent pas toujours absentes) mais parce que leurs paysages, leurs villes, leurs bords de mer appelaient dans leurs ciels l'éclat du tricolore et que celui-ci se prêtait merveilleusement aux différents styles qui allaient se succéder. Ces couleurs étaient certes celles de la République, celles de la liberté inscrite au fronton de nos mairies, mais plus profondément celles d'une liberté créatrice que le Salon officiel leur avait refusée. »

Je ne veux pas faire injure à Monsieur Serri en qualifiant son exposé de « galimatias ». Je dirai donc moins brutalement que c’est de la « littérature » et que les paysages de France, d’un point de vue artistique, n’appellent pas plus les couleurs du drapeau français que celles du drapeau chinois. Dois-je lui rappeler par ailleurs que le drapeau français n’est pas tricolore depuis si longtemps, et que Watteau, Fragonard ou Chardin n’en représentent pas moins l’art et la culture française que Delacroix ou Manet ?

Quant à la « liberté créatrice », en admettant qu’elle soit l’apanage de la France, pense-t-il sérieusement qu’elle consacre nécessairement membre de la culture française n’importe quel artiste qui en fait usage ? Il suffirait donc à Jeff Koons (qui aurait beau jeu de faire valoir sa « liberté créatrice ») de mettre un drapeau tricolore gonflable à la place de ses « Tulipes » et de s’installer en France, pour représenter la culture française ?

Monsieur Serri, dans son élan patriotique (un peu franchouillard quoiqu’il s’en défende), déclare que « ce sont nos artistes qui ont opéré l'homme du XXème siècle de la cataracte, qui lui ont permis de voir dans l'art roman, l'art égyptien, l'art africain et combien d'autres à travers le monde et jusqu'au fond des siècles, non plus des formes maladroites mais des styles maîtrisés. »

On voit bien qu’il a pris cette leçon d’histoire de l’art auprès de certains de « nos artistes » qui, pour justifier leur propre maladresse ou leurs déformations arbitraires, se sont ingéniés à faire passer certains arts primitifs et, notamment, les gaucheries des sincères mais frustres artistes romans pour un art des plus aboutis.

En vérité, Jérôme Serri appartient à cette arrière-garde nostalgique du modernisme décadent amorcé avec le Fauvisme. Ancien activiste de l’art officiel qu’était de son temps la peinture abstraite et le Cubisme, émule de Malraux, fonctionnaire moulé dans la tuyauterie du Centre Beaubourg , après avoir semé avec tant d’autres de son acabit le vent de l’anarchie des Beaux-Arts, il monte sur ses grands chevaux pour nous alerter d’une tempête qui, en réalité, a déjà commencé bien avant qu’il en parle et qu’on pourrait représenter ainsi :

Entre deux grondements de tonnerre, on entend des bribes de la Marseillaise à l’accent andalou qu’accompagne un violon yiddish. Un éclair déchire les sombres nuées. La silhouette de Picasso jaillit dans la lumière. Le vieux russe Chagall s’accroche à la marinière de l’espagnol goguenard. Au-dessus d’eux, animée par le syndrome de Gille de la Tourette, la figure de Malraux émerge d’un linceul bleu-blanc-rouge. Il lève un bras, laissant s’échapper une statuette Khmer pillée dans les temples d’Angkor, pointe un doigt tremblant dans les cieux, vers le panthénon des arts français où trônent Jean Fouquet, Jean et François Clouet, Jean Goujon, Puget, Nicolas Poussin, Watteau, Fragonard , Chardin, David, Delacroix, Ingres, Corot, Manet, Degas, Rodin, Monet, Renoir, et, d’une voix théâtrale emplie de trémolos, lance : « entre ici, Picasso ! »

Quelle que soit la diversité qu’on puisse admettre et même souhaiter dans la culture d’un pays, quelle que soit l’évolution de cette dernière, encore y faut-il un lien solide et continu entre tous les arts et à travers les siècles, pour pouvoir parler d’UNE culture nationale? N’est-ce pas d’ailleurs ce que prône Jérôme Serri en citant Roland Barthes : « L'œuvre nouvelle, disait celui-ci dans son dernier cours au Collège de France, doit être filiale, c'est à dire qu'elle doit assumer une certaine filiation ». Et Barthes d'ajouter : « Il y a des moments où il faut dire avec Verdi : " Tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès". »

Eh bien, pour ma part, je ne vois pas de filiation entre certains artistes du XX° siècle, qu’ils soient ou non d’origine étrangère, et quelle que soit leur renommée, et ceux qui de Fouquet à Renoir figurent dans la liste que j’ai citée plus haut. J’ajoute que lorsque ces artistes du XX° siècle se sont tournés vers le passé, ce fut pour mentir à son sujet ou pour lui cracher dessus —et ce ne fut pas un progrès. Du reste, il est intéressant de confronter l’adoubement que Jérôme Serri accorde à Picasso (un « aristocrate de l’art », selon lui !) avec ce qu’il dit du « mot d'ordre avant-gardiste un petit peu terroriste » que fut « le mot de déconstruction ». Monsieur Serri ignore-t-il cette déclaration de Picasso : « Un tableau est une somme de destruction » ? Ne lui semble-t-il pas qu’entre « déconstruction » et « destruction » il y a, pour le coup, un lien évident ?

Bref, n’en déplaise à Jérôme Serri : pour moi —soit certains artistes du XX° siècle qu’il cite sont des intrus dans le panthéon de la culture française, soit c’est Macron qui a raison de parler de cultures françaises au pluriel. Où alors, il faudra que Jérôme Serri me donne des arguments plus décisifs qu’un drapeau tricolore et une nébuleuse « liberté créatrice ». Mais, franchement, je ne vois pas lesquels.

Pour le reste, je suis bien d’accord avec Monsieur Serri quand il dénonce « ces politiques culturelles avec leurs surenchères démagogiques qui font prendre des vessies pour des lanternes et des maillots de bain en métal pour des œuvres d'art. » Mais pour être tout à fait convaincant, Monsieur Serri, il faut s’assurer qu’on n’a pas soi-même pris trop longtemps des vessies pour des lanternes.

Partagez cette page