EUGÈNE DELACROIX Et les règles de l’art

Eugène Delacroix par lui-même.

Par Léon Gard

(article publié en 1950 dans la revue Apollo)

Le journal de Delacroix est considéré depuis des années, par beaucoup d’artistes, comme une espèce de bréviaire, de même que les Curiosités esthétiques de Baudelaire sont article de foi pour les critiques d’art, et ces deux vénérations parallèles sont une des causes importantes de la confusion actuelle dans les problèmes de l’art.

Ces deux ouvrages, inévitablement très intelligents par la qualité de leurs auteurs, ne sont pourtant pas le fruit d’une ferme résolution de chercher des bases solides ; ils sont davantage un vagabondage d’idées, parfois fort belles, parfois judicieuses ou spirituelles ; mais aussi souvent confuse, non vérifiées ou nettement à côté de la question.

Lequel des deux livres, celui de Delacroix ou celui de Baudelaire, a le plus influencé sur l’orientation des artistes ? Les Curiosité esthétiques ont certes plus ou moins façonné l’opinion des écrivains en matière d'art plastique ; de même, ceux qui ont vu dans la peinture un autre moyen de faire de la littérature ont tout naturellement suivi les suggestions baudelairiennes qui sont fort élastiques et se prêtent à tout, en dépit de leur véhémence. Mais le journal de Delacroix, œuvre écrite d’un peintre et d’un grand peintre, a certainement agi davantage sur les artistes, lesquels déjà séduits par l’œuvre picturale, ne demandaient qu’à l’être par l’œuvre littéraire. C’est pourquoi je n’hésite pas à penser que si ces deux ouvrages célèbres ont souvent servi d’alibis à une fausse direction des arts, le plus actif des deux est celui qui atteint le plus directement les gens de la profession : l’opinion d’un littérateur, même grand, sur la peinture n’aura jamais le même prestige que l’opinion d’un grand peintre sur le même sujet, et cela est compréhensible. On ne peut, certes, incriminer Delacroix des méfaits inattendus de son ouvrage, car il ne s’était pas proposé de faire un livre théorique. On ne doit pas davantage incriminer ses lecteurs qui ont accordé une confiance toute naturelle à un grand peintre et un esprit supérieur. Il faut seulement voir, et dans les parties faibles du livre et dans le rôle qu’il a joué à faux, un fatal effet de l’incohérence de ce dix-neuvième siècle, qui n’était pas tellement « stupide » comme le disait Léon Daudet, mais plutôt bouleversé, situé à un tournant de l’humanité plein de vague à l’âme, ne sachant ce qu’il voulait, où il allait : on se détournait des traditions pour les promesses de la science, domaine inconnu, séduisant et terrible. On sentait pourtant le prix de ce qu’on allait quitter, et ce n’était pas sans inquiétude que les esprits les plus optimistes en apparence envisageaient l’avenir. Fait révélateur de désarroi intellectuel, de grands esprits et de petits esprits étaient également pour ou contre le progrès. Bien mieux, certains, comme Delacroix, étaient contre sur certains points, et sur d’autres se révoltant contre les inventions mécaniques, il vantait néanmoins les vertus du daguerréotype, et enfin, lui, l’être classique, traditionnel sur le plan social et humain en général, il faisait figure, dans sa profession, de champion de l’avant-garde : comment trouver des règles au milieu de ce flot de contradictions ?

Le journal de Delacroix est donc plein d’intérêt en soi, parce que l’auteur était à la fois un grand peintre, un esprit extrêmement intelligent et brillant : il est impossible que ce que dit un être aussi bien doué ne soit pas attachant. Mais du point de vue de l’énoncé des règles de l’art, sauf quelques réflexions fort belles et justes, il ne peut constituer un guide, car si Delacroix par instinct peignait admirablement, il ne s’exprimait pas toujours très clairement par la plume ni sur son art, ni sur l’art en général. Il mêlait en outre trop souvent à ses appréciations des considérations sentimentales, et pour tout dire romantiques. Son goût qui, par instinct, était très sûr, se trouvait parfois embrouillé et gâté par telle ou telle tendance qui, chez lui, ne venait pas du peintre mais de l’homme. Ainsi, son animosité contre son rival Ingres le poussait à exprimer de désobligeantes absurdités sur Raphaël, parce que Raphaël était l’idole d’Ingres. Par contre, si un peintre beaucoup moins grand qu’Ingres entrait dans ses sentiments à lui Delacroix, il lui trouvait toutes les qualités en tant que peintre, ce qui est l’exemple même de la partialité. Puis, comme beaucoup de peintres de son temps, bons ou mauvais, il attachait à la façon dont le sujet est le plus parfaitement exprimé une importance exagérée, encore que ses compositions aient souvent été fort critiquées sous ce rapport. Peignant bien, il pouvait traiter les sujets qu’il voulait : c’était toujours de la bonne peinture, de même que c’eut été de la bonne peinture si les sujets eussent été autres. Un Rembrandt n’est pas plus beau du fait qu’il représente une scène biblique plutôt que la tête d’un vieillard inconnu. Courbet, qui n’a pas fait de peinture d’histoire n’en est pas moins un grand peintre, et Paul Delaroche qui en a fait n’en est pas moins un petit. « Les Noces de Cana », de Véronèse, un des plus grands chefs-d’œuvre de la peinture — je parle de la qualité — n’est que l’évocation d’un opulent repas se déroulant dans un palais vénitien, où les convives vêtus de somptueux costumes du seizième siècle, ne reflètent pas d’émotion religieuse, malgré la présence de Jésus, placé, certes, en évidence au milieu de la table, mais par lequel personne ne semble fasciné. Avouons-le, dans ce chef-d’œuvre le sujet n’est pas l’essentiel, et pourtant, ce tableau est cent fois plus beau, picturalement, que tel tableau où le sujet est tout. Et combien d’autres chefs-d’œuvre où l’on ne trouve aucun souci de concentrer un effet émotionnel, pas plus que de créer une atmosphère historique, où le sujet n’est qu’un prétexte à développement de thèmes plastiques, c’est-à-dire prétexte à grouper des personnages d’une façon vivante et harmonieuse ! On ne comprend donc pas que Delacroix qui, par exemple, critique si vertement le « Repas chez Simon », de Raphaël, exprime d’autre part une si vive admiration pour Véronèse, qui, logiquement, devrait à ses yeux, tomber sous le coup des mêmes critiques.

Quant aux règles, celles auxquelles se conforment tous les grands chefs-d’œuvre d’art plastiques classés comme tels par la postérité, et que j’ai essayé de définir dans un précédent article ( Des règles de l’harmonie des couleurs et des volumes ), Delacroix les observait par un instinct puissant, et non par méthode : c’est pourquoi il lui arrive, bien que rarement, de tomber dans quelques erreurs, par exemple : le rouge du drapeau tricolore de « La Liberté sur les barricades », vient en avant et déporte le tableau dans le cadre. Sans doute, sommes-nous tous faillibles de quelque côté, et il n’y a point à faire le malin : ou l’instinct nous trahit, ou l’on applique mal la méthode ; c’est pourquoi l’on ne saurait trop se précautionner, pour rester dans la bonne voie, en contrôlant l’un par l’autre. Nous avons, hélas, beaucoup d’occasions de faiblir, en dehors même des défaillances proprement physiques, sur lesquelles il faudrait parler un peu plus souvent qu’on ne le fait : Claude Monet, à la fin de sa vie, voyait mal les jaunes, et Renoir, au contraire, tournait au rouge brique, faute de percevoir suffisamment les bleus. Mais à la période même où la qualité de la vision pour un peintre est à son apogée, rares sont ceux qui n’errent jamais. Manet, œil d’une extraordinaire finesse, n’a pourtant pas été exempt, dans « Le balcon », de s’engluer dans un ton vert des plus malencontreux, malgré les parties admirables de ce tableau. Fantin-Latour, peintre racé, n’en exhibe pas moins, dans son « Atelier des Batignolles », un tapis rouge qui ne signifie rien, et fait basculer la composition à gauche. Sisley et Boudin n’ont pas toujours su éviter les ciels trop bleus. Corot, aux couleurs généralement nacrées et suaves, ne commet presque jamais de fautes ; il existe pourtant de lui une certaine jeune femme assise dans un intérieur, au corsage d’un rouge explosif, erreur exceptionnelle qui confirme la règle. La qualité d’un coloriste est contenue en puissance dans la justesse, l’éclat de ce qu’on appelle sa « touche », mais il est assez rare qu’un tableau soit, comme il devrait l’être, le prolongement, le parfait développement de cette touche : quand cela est, c’est un chef-d’œuvre. La méthode consiste donc à concevoir un tableau comme un moyen de mettre ses dons en valeur, en exploitation consciente, et non, comme cela arrive parfois faute de méthode, à les contredire, ce qui est à l’origine de ce qu’on appelle les œuvres manquées, ou moins réussies. Cézanne et Van Gogh se montrent très savants en matière d’harmonie de couleurs, ou pour emprunter un thème musical, de contre-points, car ils parviennent à assembler avec bonheur des tons vifs, et même, chez le dernier, violents. Renoir ne disait-il pas de Cézanne : « Comment fait-il, Il ne peut mettre deux touches de couleur sur une toile sans que ce soit déjà très bien. » Réflexion d’un grand peintre sur un autre grand peintre, et qui est la définition du grand peintre en général. Pourtant, dans « Le petit pont », par exemple, pour citer une œuvre très connue de Cézanne, les tons verts sont trop importants, et s’équilibrent mal. Quant à Van Gogh, voici un fait amusant et instructif : un certain portrait de Van Gogh par lui-même, récemment entré au musée du Louvre, est peint dans une gamme bleue, et à peu près privé de jaunes. Or, ceux qui l’ont encadré ont voulu un cadre extrêmement doré : ce jaune très vif est, en effet, nécessaire, et sans lui le tableau perdrait certainement. Mais on conviendra que ce n’est pas à l’encadreur, au bon goût duquel nous rendons ici justice, de compléter l’harmonie d’un tableau.

Evidemment, l’essentiel est que Manet, Corot, Claude Monet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, et d’autres aient fait quelques chefs-d’œuvre. Mais aussi bien doué par la nature que soit un artiste, il a intérêt à connaître les règles de l’art qu’il exerce, pour éviter les tâtonnements, et même les méprises.

Tout compte fait, il est rassurant que, malgré les ostracismes officiels, les doctrines non vérifiées, les suggestions émanant de personnalités considérables, et enfin les louanges maladroites, les grands artistes aient toujours finalement pris les voies qu’ils devaient prendre, fait les chefs-d’œuvre qu’ils devaient faire.

Par contre, il est irritant qu’à notre époque, où les talents sont si rares, et les qualités de ces talents si faibles par rapport à leurs défauts et leurs prétentions, de voir si souvent invoquer le journal de Delacroix — lequel en serait fort étonné et désolé — dans le but de justifier toutes les licences et toutes les tentatives trop médiocres pour se justifier d’elles-mêmes.

Le journal de Delacroix contient, il est vrai, de fort belles choses, et sur la peinture, et sur différentes matière. Il en contient aussi de confuses et de partiales ; et, précisément, c’est toujours les moins claires, les moins au point , et qui reflètent ce qu’il y a de plus précaire dans le tourbillon d’idées du vingtième siècle, en somme le déchet, qu’on se plaît à monter en épingle. Les plus belles pensées de Delacroix, les claires, définitives, les adéquates, on fait semblant de les ignorer ou de ne pas les comprendre parce qu’elles ne favorisent pas les théories faciles, par exemple, celle-ci, la dernière du journal, peut-être la plus émouvante, et la plus méditée par le grand peintre : « Le premier mérite d’un tableau est d’être une fête pour l’œil… tous les yeux ne sont pas propres à goûter les délicatesses de la peinture. Beaucoup ont l’œil faux ou inerte ; ils voient bien littéralement les objets, mais l’exquis, non. »

Delacroix mourut quelques semaines après avoir écrit cette pensée : quel plus beau testament du peintre ?

Propos divers sur Delacroix

"Le sacre de Marie de Médicis" par Rubens (394 X 727 cm). Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

(Ces propos sur Delacroix par Léon Gard s'échelonnent entre les années 1927 et 1931)

Delacroix et Rubens

Il a manqué à Delacroix comme à Ingres, non pas l’intelligence, la finesse, l’enthousiasme, mais l’instinct d’être vrai, l’un sans son Rubens, l’autre sans son Raphaël. Delacroix aime à répéter au cours de son journal, que la « froide exactitude » n’est pas de l’art. Pour moi, « froide exactitude » est un mot qui ne veut rien dire, et si l’on tient à lui donner un sens, on tombe dans l’absurde. Si l’on est froid, c’est qu’on a refroidi la nature, et il n’y a pas exactitude. Si l’on n’a pas refroidi, il n’y a pas de froideur, à moins de penser qu’étant froide, l’œuvre de Dieu a besoin d’être réchauffée : hérésie pire sans doute que de corriger l’antique, ce qui indignait pourtant Delacroix. Lorsque Delacroix exalte les « négligences sublimes », c’est-à-dire la négligence calculée, il tombe un peu dans la littérature. Il a beau citer les négligences de Rubens, celles-ci ne sont nullement systématiques. Elles sont simplement le côté humain d’une géniale production. On n’aurait pas l’idée de les déplorer parce que ses réussites sont trop définitives pour laisser à désirer. Chez Delacroix, les meilleurs morceaux sont, au contraire, toujours un peu entachés de cet « artifice qui exprime » comme il dit, qu’il recommande avec trop de chaleur. A ce propos, il est bon d’aller voir les « Massacres », les « Croisés », les « Femmes d’Alger » et puis la « Galerie Médicis ». J’ai fait cette navette cent fois. A chaque fois, bien que les plus beaux Rubens ne soient pas au Louvre, bien que les plus beaux Delacroix si trouvent au contraire, et qu’ils offrent un plus grand souci de l’unité d’harmonie, j’ai eu l’impression que la puissance de Rubens dominait celle de Delacroix, sans doute parce que Rubens est davantage l’époux de la nature. Voyez les trois dames d’honneur, dont l’une, agenouillée, dans « Le sacre de Marie de Médicis » : quel épanouissement de grâce et de santé, quel merveilleux équilibre de vie dérobé à la nature ! Voilà la vraie clé de l’art. Je n’ai jamais rencontré chez Delacroix un morceau de cette force.

Delacroix, "La barque de Dante" (189 X 241 cm). Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Sur le « Dante et Virgile » de Delacroix

Delacroix dit dans son journal que le peintre Gros, en voyant « Dante et Virgile » déclara que c’était du « Rubens châtié », hérésie qui peint d’un trait toute l’erreur prétentieuse des conceptions artistiques de l’après-Révolution. Vouloir améliorer Rubens dénote déjà la compréhension borné de l’art. Voir dans le « Dante et Virgile » de Delacroix du Rubens amélioré, c’est l’application de la sottise. Le tableau de Delacroix annonce un grand talent qui débute, conventionnel encore, imprégné de littérature. L’œuvre est habilement composée, correctement dessinée, et, sauf le torse du damné dans l’eau, médiocrement peinte. Seul, le tragique de la scène est du Delacroix caractérisé. Plus tard, Delacroix se rapprochera du Flamand, mais on ne peut dire qu’il l’ait jamais châtié ; il l’admirait trop pour que cette prétention lui vînt : Delacroix contrairement à Gros comprenait Rubens.

Sur l’exposition Delacroix,16 janvier 1927.

On a beaucoup dit que Delacroix travaillait de mémoire avec succès. Je constate une fois de plus dans cette belle exposition que la mémoire trahit un peintre lorsqu’il lui demande trop. Delacroix étudiant la nature fait des chefs-d’œuvre. S’il se confie à son imagination, il ne sort plus de ses ciels trop verts et de ses virtuosités avec le bitume. Sans parler des mauvais traitements qu’il faisait subir au dessin. Parmi les toiles exposées ici, j’admire celle qui montre un cavalier marocain vêtu de mauve et de vert, galopant sur un cheval beige ; plus loin, embusqué derrière un cheval mort, un homme tire un coup de fusil. L’esquisse du « Sardanapale » qui, paraît-il, fut peinte après le grand tableau, est éblouissante.

L’inspiration d’Eugene Delacroix et l’avenir de la peinture.

(A propos de la grande exposition Delacroix, organisée au Musée du Louvre, en 1930)

Une dame Alida de Savignac faisait, au « Journal des Demoiselles », vers 1840, la critique du Salon de peinture avec ce ton plaisant mondain, qui ne s’est guère renouvelé, et de ce genre-ci : « L’Olympia », ah, oui ! C’est cette petite « traînée » négligemment vêtue d’un ruban noir noué autour du cou ? » Elle reprochait stupidement à Delacroix d’affectionner les chevaux en « marbre des Pyrénées » et de leur infliger des jambes torses. Elle écrivait que le groupe de femmes de l’ « Entrée des Croisés » est le « moins mauvais » de cette « malheureuse composition ». Pour la « Justice de Trajan », elle se révoltait et opinait que M. Delacroix faisait chaque année de mal en pis. Cette Alida n’émettait certainement pas des avis personnels : sa compréhension artistique paraît assez bien refléter celle de la bourgeoisie d’alors.

Aujourd’hui, Delacroix trône au Louvre dans la salle des Etats, où l’exposition de ses œuvres a été organisée comme une apothéose.

Certains ont ressenti devant cet ensemble important une intense émotion. Mais cette émotion, toute légitime qu’elle soit, est peut-être la conséquence d’une ferveur déjà acquise au maître et exaltée par le caractère solennel de cette manifestation. Quoiqu’il en soit, j’avoue que ce que j’ai éprouvé est un peu différent. Certes, ce n’est pas sans recueillement que je me suis arrêté dans l’immense salle, et après avoir jeté un regard autour de moi, je fus persuadé sans peine que ce pathétique, ce lyrisme, cette passion, ce chatoiement, ces lueurs de flamme, étaient ni plus ni moins que le langage d’un grand seigneur de l’art et de la pensée. Néanmoins, je n’ai pu me défendre d’une certaine réserve à l’égard des formules apportées parfois dans la conception des sujets, dans l’organisation des compositions et dans la technique. Delacroix est un grand peintre, c’est incontestable, mais entre les grands, il est encore permis d’établir des différences et des degrés. Delacroix n’est-il pas parmi ces artistes qui ont reçu plus de leçons du passé qu’ils n’en donneront à l’avenir ? Pour moi, je le crois.

Dans l’exposition de la salle des Etats, on démêlait clairement ce qu’a réalisé et n’a pas réalisé Delacroix. Tout d’abord, on distingue chez lui deux conceptions de la peinture. L’une, qui tient dans son œuvre la place importante, appartient à une certaine tradition. L’autre, qu’il estimait peut-être trop objective pour mériter tous ses soins lui est absolument propre. La première, la manière cérébrale, c’est-à-dire celle de ses grandes compositions et de ses scènes marocaines, pleine de fougue avec un emploi de modèle presque nul, témoignant d’une mémoire réellement prodigieuse, est une manière à la fois étincelante et raffinée qu’il est impossible de ne pas admirer, mais dont le tort est de n’être ni très naturelle ou ni absolument personnelle et, dans les souvenirs du Maroc, il faut constater des redites un peu fastidieuses. La seconde que j’appellerai la manière directe a permis des œuvres comme le bouquet de dahlias, la nature morte de chasse, de la collection Moreau-Nelaton, « le jeune Turque », de la même collection, « Les femmes d’Alger », certains portraits, l’étude de femme grecque (pour les « Massacres de Scio ») qui sont à mon avis des réussites plus définitives que la « Justice de Trajan » par exemple, car les qualités qu’elle montre sont d’un génie profondément original.

L’étape de la peinture que marque Delacroix est certainement une des plus importantes de l’art français — c’est-à-dire celle qui termine en France la longue période d’influence italienne et flamande.

Il n’est nullement à déplorer qu’en pénétrant nos meilleurs peintres français jusqu’au XIX° siècle, il soit aisé de retrouver l’antique, Raphaël et Michel-Ange, Titien ou Rubens. Ce n’est pas, en effet, parce qu’on n’a pas tout en soi, qu’on n’a rien en soi. L’on peut, possédant une bonne part, la compléter, l’équilibrer, la combiner, avec des richesses étrangères. L’essentiel est de ne pas tomber dans le pastiche. Ainsi ont procédé les peintres français jusqu’à l’apparition de Manet, Claude Monet, Cézanne, Renoir (qu’on a appelé « Impressionnistes » et qui sont peut-être simplement les peintres primitifs du XIX° siècle). Le rouage est particulièrement frappant lorsqu’on examine une exception comme les Le Nain, bien que, dans certaines œuvres, on les sente touchés par l’Italie. On est étonné de voir à quel point le « Repas des paysans », par exemple, échappe à toute espèce d’influences. Il est d’une inspiration si entière que je ne le regarde jamais sans éprouver une sensation de mystère.

Delacroix, malgré sa personnalité géniale était donc soumis, c’est évident, à des influences étrangères : Titien, Véronèse, Tintoret, dont il avait vu des œuvres en France, et surtout Rubens qu’il était allé visiter en Belgique.

Comment ne pas applaudir les « Croisés », les « Massacres », le « Sardanapale » ? Mais aussi, comment ne pas admettre que des productions de cet ordre qui, chez les Italiens, étaient de l’innovation, et qui chez le Rubens de la m[aturité] sont absolument affranchis de la façon italienne, restent chez Delacroix assez conventionnelles, car il n’a réussi à se libérer complètement, tant dans la composition et le goût que dans la technique, ni de la Flandre, ni de [l’Italie], et, de plus, son exécution dans ses œuvres est un peu incertaine, un peu pénible par rapport aux œuvres qu’elles évoquent.

Je sais bien que Delacroix trouve des accents romantiques que Rubens, Titien, Véronèse, ignorèrent. Je n’oublie pas non plus qu’il montre des préoccupations techniques annonçant presque l’Impressionnisme. Il n’en est pas moins vrai que sa propre personnalité de peintre n’arrive pas à faire oublier certaines personnalités absorbantes.

Mais imagine-t-on qu’à l’époque de Delacroix un Véronèse fût possible ? On ne peut vraiment le penser. Cette époque était celle des genres faux : la peinture d’histoire, l’orientalisme. La peinture d’histoire : d’où venait-elle ? Probablement du besoin de s’évader d’une société ne fournissant, par son costume, que de piètres éléments décoratifs. On donnait dans l’antiquité, dans le Moyen-Age, dans l’Italie et tout cela à tort et à travers. Enfin, ceux qui ne pêchaient pas dans le passé, allaient pêcher en Orient. On voulait vivre toutes les époques excepté la sienne (qui était peut-être décevante, en effet), célébrer tous les pays pourvu qu’ils ne fussent pas civilisés ou qu’ils le fussent du moins autrement. Malheureusement, un art qui prend sa substance principale hors de son temps ou dans un pays étranger, est toujours stigmatisé par quelque chose de factice dans la constitution. Delacroix s’en alla aussi en Afrique. Le Maroc, la beauté des types marocains, l’allure et l’éclat de leurs costumes le séduisirent : rien de mieux. Mais si l’on imagine que jusqu’à la fin de sa vie, il peignit des marocains de souvenir, il faut reconnaître qu’il a abusé de cette corde. Donnant le Maroc, pays resté pictural puisqu’ayant échappé à la banalisation occidentale, il a cru sans doute remédier à deux inconvénients : l’influence des grandes écoles étrangères, d’une part, et les goûts anti-esthétiques que manifestait l’Europe, de l’autre. Mais pour faire de l’art marocain, il eût fallu au moins s’installer au Maroc, et non pas seulement y passer. Delacroix restait bien parisien : c’est là toute l’erreur du Maroc dans l’œuvre du peintre.

Les peintres du XIX° siècle se sont donc jetés à corps perdu dans ces deux genres stériles, la peinture d’histoire et l’orientalisme, s’imaginant ainsi continuer la chaîne d’une tradition dont les véritables représentants ont toujours été, en réalité, tous bien de chez eux et bien de leur temps. Si ces derniers se complaisaient quelques fois dans des sujets anciens, c’étaient toujours dans le cadre de leur pays, avec des costumes de leur pays. Ceux qui s’inspirèrent heureusement des grands aînés, ne manquèrent jamais de tirer de ces magistrales leçons un langage au service de leur sol et de leur siècle. Mais quand Eugène Delacroix essaie de poursuivre la tradition des Flamands et des Vénitiens au XIX° siècle, c’est la tentative d’une adaptation irréalisable. Lorsque, aristocrate français jusqu’au bout des ongles, né à Charenton-sur-Seine, il s’en va au Maroc puiser une esthétique picturale, il se trouve encore en marge de la simple vérité. L’échec, échec tout relatif, bien entendu, du grand peintre n’a peut-être pas été compris clairement, mais il s’est inscrit comme définitif au livre du destin. Son œuvre est très émouvante dans un sens funèbre en ce qu’elle indique la fin glorieuse d’une ère artistique, et le mot de Baudelaire à Manet semble plus juste appliqué à Delacroix : « Vous êtes le premier dans la décadence de votre art ». Delacroix n’en est pas moins une des figures les plus attachantes de l’art, car son intelligence est élevée, génèreuse, investigatrice et complète : son journal en témoigne. Dans l’histoire de cet automne troublant de l’art, un nom brille sans doute à l’égal de celui de Delacroix, son rival : Dominique Ingres. L’un terminait Véronese et Rubens, l’autre terminait l’antique et Raphaël.

Edouard Manet apparaît bientôt avec sa hantise de la nature, continuant, après Courbet, le « réalisme » (mot bizarre, d’ailleurs, qui exprime assez la haine que la société avait d’elle-même). On persiste bien à peindre de grandes « machines » ébouriffantes du genre historique, mais ces œuvres donnèrent surtout à la mauvaise peinture une impulsion prodigieuse. Quant aux grands tableaux à sujets modernes, on n’en connaît point qui soient des réussites. On ne refit pas les « Noces de Cana ». C’était bien fini. Le brocard, les plumes et les dentelles ne s’adaptent plus à l’automobile. Le complet veston et ses dérivés est si laid, si triste, qu’on n’en peut souffrir plus de deux ou trois dans une composition, et encore, à condition de les assouplir et de les démoder un peu (notamment le pli du pantalon en honneur depuis des années est ignoble). Il ne reste guère que le nu et la nature morte en fait d’élément pictural : cela peut fournir des chefs-d’œuvre, mais non de grands tableaux, à moins qu’il ne s’agisse de quelque « Jugement dernier » (qui, d’ailleurs, serait bien dépaysé, et pour tout dire inutile dans notre humanité scientifique et téméraire).

Seul le paysage peut procurer encore à la peinture des sujets de dimensions infinies. Il peut naître de nos jours une école de grand paysage lyrique, bien que la peinture de grande dimension nécessite des conditions matérielles difficiles à réaliser aujourd’hui. Quant aux vastes compositions avec des figures, à la Véronèse, elles ne pourront briller à nouveau qu’après la chute du machinisme. C’est beaucoup dire, car c’est dire, peut-être, après un cataclysme.

Sur l'indépendance artistique.

Journal de Delacroix : « Dans les époques de décadence, il n’y a de chance de surnager que pour les génies très indépendants ». Delacroix agite cette question de décadence au sujet de Mozart et de Cimarosa qui sont, à ses yeux, des musiciens parfaits par rapport à Beethoven, à Rossini, qu’il considère comme décadents. Ces deux derniers ont bien supporter l’épreuve du temps, et il n’est pas question d’accuser Beethoven de ne s’être pas « sauvé de la manière » comme disait Delacroix. Mais il serait intéressant de savoir si en peinture, il considérait son époque comme décadente, ce qui n’apparaît pas très clairement dans ce passage. Si oui, il s’estimait sans aucun doute un génie qui « surnage » grâce à son indépendance, puisqu’il reproche à certains (n’est-ce-pas d’Ingres qu’il s’agit ?) leur « imitation surannée des beautés de la bonne époque », ce qu’il appelle « le dernier terme de l’insipidité » et leur archaïsme. La ligne de conduite d’Ingres — comme celle de Poussin — était évidemment l’antique et Raphaël. Mais Delacroix, de son côté, était-il aussi indépendant qu’il le croyait Toujours est-il que, devant maints Rubens, notamment devant la « Montée au Calvaire » de Bruxelles, je me suis écrié : c’est Delacroix ! Couleur, composition, dessin, mouvement, pathétique, panache, enfin tout. Cela n’empêche point Delacroix de supporter, lui aussi, l’épreuve du temps. Son exemple prouverait donc, à l’encontre de sa propre opinion, que lorsqu’on a du génie, une certaine dépendance n’empêche pas de surnager. Avec le sien, les exemples de cette vérité abondent. Fromentin écrit justement de Van Dick qu’il serait inexplicable sans Rubens. Et Jordaens ? Et combien d’autres ?

Delacroix et Manet

Que Delacroix savait écrire, que Manet ne savait pas, ne prouve rien au point de vue de la peinture. Fromentin écrivait admirablement, Ingres écrivait médiocrement. En conclurez-vous que Fromentin est plus grand peintre ?

Delacroix et Manet ne se comparent pas comme peintres parce que l’un était l’homme de la tradition, l’autre rompait avec elle. En art, il n’y a pas à prendre parti. Ils ont raison tous deux quand ils peignent bien. Pour moi, qui, pourtant, respecte le passé comme bien peu, je considère la peinture d’histoire comme un genre absurde, et je ne puis tenir rigueur à Manet de ne l’avoir pas pratiquée. Les éléments en sont faux. Reconstituer une scène historique est un mensonge assuré : donner à quelqu’un une figure qu’il n’avait pas, des mouvements qu’il n’a pas faits, des intentions, même, dont il n’avait pas l’idée, bien heureux si la scène en question s’est réellement déroulée ! Cela n’empêche pas d’admirer les beautés picturales de « L’entrée des Croisés à Constantinople ». Delacroix ayant des idées générales profondes qu’il savait exprimer, est un grand esprit. En dehors de la peinture, il est permis d’être séduit davantage par la personnalité de Delacroix. Le « Journal » est une des plus belles œuvres du XIX° siècle.

"Le Déluge" de Nicolas Poussin.

Le « Déluge » de Poussin

Delacroix (Journal) écrit que dans le « Déluge » de Poussin, le symbole du serpent rétrécit l’ampleur de la conception. Je viens de voir ce tableau : je ne partage pas l’avis de Delacroix. La composition n’a rien de littéraire, au contraire, elle frappe profondément du premier abord. Ce ciel tragique, ces eaux implacables, cette lutte désespérée contre les éléments, tout cela est, malgré la taille médiocre de la toile, d’une grandeur et d’une âpreté terribles. Quant au serpent, on ne s’aperçoit de sa présence qu’après la première impression. Je ne sais si Poussin a voulu en faire le symbole de la faute, mais il ajoute certainement, par sa forme et son caractère, au sinistre de la scène.

Delacroix et le daguerréotype

Journal de Delacroix : « L’instruction que donne le daguerréotype à un homme qui peint de mémoire est un avantage inestimable ». Delacroix qui revient toujours à ce thème favori qu’il faut fuir la froide exactitude, montre quelque incohérence à accorder une telle estime au daguerréotype, lequel est l’exemple le plus frappant de ce qu’on appelle faussement la froide exactitude. La photo, en effet, n’est pas exacte et, de plus, elle est froide. En somme, le daguerréotype et Meissonier auront été les deux admirations malheureuses de Delacroix.

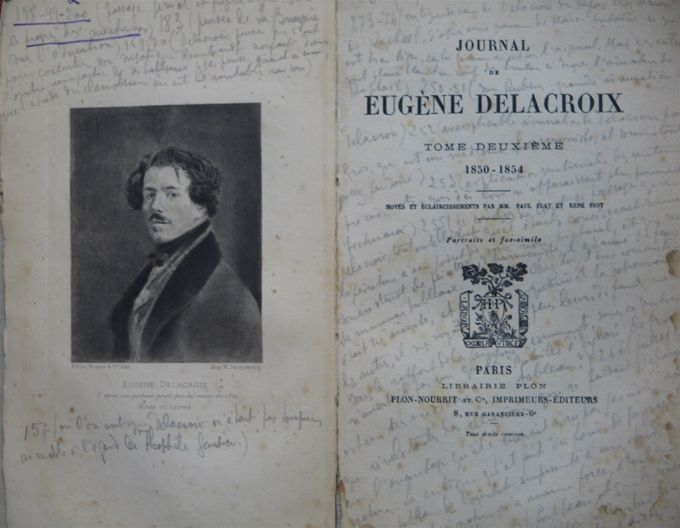

Annotations de Léon Gard sur un exemplaire du "Journal" d’Eugène Delacroix

Partagez cette page